久しぶりにいい曲だった、そして考えさせられた

「スカイダイビング中のインストラクターの裏切り あべりょう」

しかし、問題が有る。

長い生命の歴史では、子供は食い物で、一番手軽な奴隷だったのである。

そんなに簡単に、かわれるわけがない。

裏切りではない、自然の姿なのだ。そう考えるところから、別な解決が見えてくる。

多くの生命は、「多産」「親離れ」を選択している。

群れで狩りや生産を行う生命にとっては「群れの統率と維持」は最大の目的である。

家庭という単位での「統率と維持」が破綻していると考えたとき、解決への方向が見える。

安心したまえ、ウミガメの生存率よりまだ良いのだから。

生命にとって、自分が生き延びるという事は最大の目的である。

決して家族は味方ではない。

シャバのものは粗信号でも信用してはいけない。

親は、凶暴で凶悪な支配者なのだ。

期待と要望という虐待に耐えながら、子供は復讐の機会を探す。

だって、「一生懸命勉強して、東大卒業して公務員なって、年収5000万円になりなさい」とか命令されて、出来なかったらどうするね。

「あなたが心配だから言うのよ、勉強しなさい、宿題なさい」そんな言葉のシャワーである。

やがて、親の言うことを聞かない悪い子になる。

やがて、子供は、親に復讐する。

自分自身を考えると、僕の人生は、まさに「親の期待を裏切りっぱなし」だった。

大学では何の資格も取らず(教員免許はとったが、教員になる可能性はマンボウの生存率より低かった)。

何度も転職をしていた。自分から飛び出すか、首になるかであった。

最後に入った鉄工所を辞めないでいたのは父が50年勤めた会社だったからであった。

丁度18年前、娘が生まれた頃のことである。

新潟金属での労働争議で、僕の中で、父と和解できた。このことはいつか書きたい。

ソフト会社を設立してからは大波小波で、時に難破し、イカダでの再出発もあった。

僕の大好きなピンガーさんも書いているが、狩猟採集の時代には、「よその集落を襲い、男は殺し、女子供は連れ帰り、年寄りは食料にした」そんな時代が400万年続いたのである。流石に、自分の親は食えないが、よその爺さん婆さんなら食えるのである。

- 作者: スティーブン・ピンカー,幾島幸子,塩原通緒

- 出版社/メーカー: 青土社

- 発売日: 2015/01/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (37件) を見る

私達のメンタリティや道徳などというものは、「農耕(ブドウ糖)が作った」この1万年でしかない。

すぐに化けの皮は剥げる。

阿川佐和子さんが新聞小説にいま連載しているそうだがさもありなんと思う(正確には読んではいないのだが、話を聞いた)。

852953

======== この辺から起きてから追加 ===========

介護施設の問題は、今の私たちには仕方がない場合も多いだろう。

「ぼけ始めた親」といかに関係していくかは、大きな社会問題である。

暫く前にこんな記事を読んだ。

「親を捨てるしかない」時代に、子は、親は、どうすべきか

親殺しを避けるためには、あえて捨てるべきだという議論である。

- 作者: 木村佳寛

- 出版社/メーカー: 西野事務所株式会社

- 発売日: 2014/10/29

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

と言う本を読んだ、リストカットを続ける母との体験を綴っている。

実に壮絶なものである。

「個人の努力に帰結させる結論」にはあまり賛成できないが、憂鬱な気持ちになった。

僕の母は、リトカットはしなかったが、精神安定剤の中毒になっていた。

まさに精神的なリストカットである。

僕は母がボケだしたころ、もっとそばにいれたら良かったのにと思い続けている。

「若い頃接していた『記憶の中の親』」と「現実の『汚い年寄り』としての親」を結びつけるのは困難である。

それは仕方がない。

共に生きていくうちに、徐々に変わっていくことを体感して、自分の未来を重ね合わせることで、全く違った関係になることが必要である。

そして、多くの人にとって、一緒に住めないこともまた仕方がない。

僕は運良く親の隣に住むことが出来て、殿に住むことが出来てた。

仕事を自宅兼仕事場でしていると、母は、おずおずとお茶を飲みに来る。

忙しくて、お茶を出せない時、母は水槽の魚を眺めて、犬に餌をやり、帰る。

上手くプログラムが書けたときなどは、果物を切ってヨーグルトと出した。

冷たいグレープフルーツをバラしてヨーグルトかけて少しシロップをかけた時の喜び様を思い出すと涙がでる。

童女のように目をまるくして喜ぶのであった。

一度(何度も会ったのだが、この時が一番ひどかった)怒り狂って家に飛び込んできたことが有る。

その日は、僕が父を銀行に連れて行く約束をしていた。

社員が家に来て、夕方まで少し忙しかったので、待っていてもらった。

父は僕が忙しいと思い、一人で銀行に歩いていったのである。

凄まじい剣幕で家に飛び込んできて、喚き立てるのである。

一緒にプログラム作っていた社員がいたので、家からまさに「押し出した」のであるが、本当に困った。

『お前は一緒に行くと約束していたのに、一人で行かせた、帰ってこなかったらどうするのだ』と叫ぶのである。

母の中では、父が「交通事故にあって死ぬ姿」が繰り返し押し寄せるのであろう。

自宅に一緒に行って落ち着くように話すが、「父が死んだら生きてはいれない」わめきたて続けるのである。

父を無事に連れてこいと叫び続ける。

仕方なく、銀行に向かい、帰る途中の父と会えた。

家に戻り父の顔を見るとまるで普通である。

今のことを何も覚えていないのである。

父と相談して、僕が代わりに銀行に行くことになった。

その頃は、母にとって一番つらかった時期だ。

精神安定剤の量も増えて、ひどかった時期だでした。

.......母は精神安定剤を処方量の倍近く飲み、精神は不安定で、飲む分だけ渡そうとしても言うことを聞きません。量がすぎるとわかりながら処方する医師も求める母も辛かったでしょう。「眠れない、死んでもいいから飲む」と言って聞きません。心が安定するように私は母の傍にいました(私が一番の薬だと妻は言いました)。.......「幸運な病 P64より」

父は今でも散歩に行くが、暗くなってくると母は心配の虫が騒ぎだず。

足が弱かったので、家に来てはそこ言ったか迎えに行ってくれと言う。

そばにいてもこれだから、遠く離れて暮らすほかなかったら、どうしようもない。

決して「思い出」となることのない体験である。

何年も前までは、兄弟が親の介護や遺産の分割で仲違い下という話を聞くと不思議であった。

それだけ、母が主催する「一族」と言うコミュニティが強力だったのだ。

今は、親が死んだ後で、兄弟が仲良いことの方が不思議である。

主催者(コミュニティへの貢献に対して利益を分配する調停役)がいなくなればコミュニテイは消える。

トップが消えた時にNo2がトップに成り代わろうとすることが「お家騒動」である。

時に殺人さえも起こる。

江戸時代ならば「お家取り潰し」である。

子連れ狼僕は大好き(笑)。

考えてみればあの時代劇って、世相を反映していたかもしれないなあ。

今度研究してみよう。

神話や聖書の時代は兄弟が憎み合い殺し合うことは上流階級(余剰の財を持つ階級)の特権であった。

今は、民法が遺産の分配を保証するので一般人も参入する。

少ないほど遺産争いは激しいと言うが、裏を返せば、「遺産が少ない=子供が貧乏」であるほど必死になるということである。

海外で暮らす僕の友人が、国内で親がなくなった時に「ポンと遺産放棄」した。

それが出来るというのは、お金が有るからである。

おかげで、いつ日本に来ても兄弟とは仲がいい(まあ、60歳なりにでは有るが)。

僕は、「家族」と言うシステムを外注化(行政サービス化)せざるをえない現在の社会の問題だと考える。

が、俺は、父と一緒に暮らす。

俺の命を救ってくれた父が、「俺は幸せだ」と言いながら毎日をすごしてもらいたい。

これは実験なのだ。

行政(お役人=普通の人)が考える「介護施設=家族の代用品」はどう有るべきか。

自分がいずれはいる可能性の高いこの施設をどう変えていけるかの実験である。

まずは、「介護離職 0」と言うお役人の考えそうなスローガンに異を唱えたい。

定年近くになったら、親と一緒に暮らしていくことをサポートする道は無いだろうか?

人は孤独で死ぬ。

妻を失い、誰主話すこともなく毎日過ごすのは辛い。

おいおい、俺のほうが長生きすることになっているなあ。

糖尿病の合併症があらわれているから、多分それはないからね(笑)。

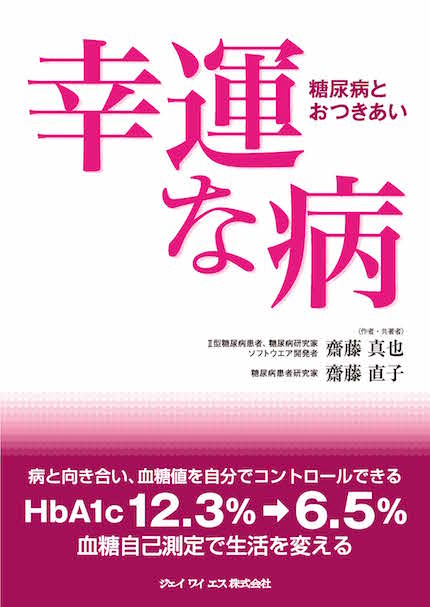

先日、本を書いた。

この本の主題は「変化する時代といかに向き合っていくか」ということであった。

硬直化した社会のシステムに逆らう生き方である。

もう少しで2冊めの本がかけそうである。

- 作者: 齋藤真也,齋藤直子

- 出版社/メーカー: ジェイワイエス株式会社

- 発売日: 2017/04/07

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (7件) を見る

僕はできが悪く、早い時期に、母には諦められた(笑)。

それでも、兄弟を公平に扱いたい父母は僕が大学に入るまで3年待ってくれた。

卒業後も転職を繰り返してやがて、事業に失敗して新潟に帰ることになった、鉄工所で働き、ソフト会社を作り今に至る。

僕が幸運だったのは、父母が元気なうちに同じ町に住んんで、この10年は隣りにいたことである。

母は、「隣でよかったね」と繰り返した。

かあさん、それは僕のセリフだよ。

僕は幸運である。

853068