「人生痩せたり太ったり(仮題)」のコンセプト( 11 )森羅万象に潜む神 ( 1 ) マイクロバイオームが私達を作った

「人生痩せたり太ったり(仮題)」のコンセプトはこちら

しばらく前にマイクロバイオーム(腸内細菌叢)に関しての研究を調べていた。

実験医学 2016年4月号 Vol.34 No.6 明かされる“もう1つの臓器" 腸内細菌叢を制御せよ! 〜宿主との相互作用のメカニズムから便移植の実際、バイオベンチャーの動向まで

- 作者: 福田真嗣

- 出版社/メーカー: 羊土社

- 発売日: 2016/03/23

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

この雑誌(実験医学)は大学の研究室や製薬会社に就職・転職したがっている学生や研究者が読む(注1)。

このコミュニティは、「創薬(薬作って商品として売る)」が収益の源なので研究動向を知ることは出来る。

そこそこ、勉強にはなるがそんなに面白い記事ではなかった。

まあ、研究の動向は分かる。

現在の創薬の95%はタンパク質の立体的な解析を元にその機能を潰すブロッカーを設計している。

マイクロバイオームという発見があったのに、人が中心の考え方から抜け出すことが出来ない「パラダイム」にまさに失望していた。

「土と内臓」という本に出会い、薄っすらと感じていたことを他の人も感じていると知った。

- 作者: デイビッド・モントゴメリー,アン・ビクレー,片岡夏実

- 出版社/メーカー: 築地書館

- 発売日: 2016/11/12

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (8件) を見る

そもそもの疑問は、ヒト(に限らず動植物)のDNAゲノムにのコードしているタンパク質の数が少なすぎるという疑問である。

大腸菌で4,500個、ヒトで45,000個、そしてノンコードDNAの部分が大変多い(98%)のである。

エピジェネテックの観点から言うと、ノンコードDNA部分が強調される。

確かに、そのとおりではあろう。

しかし、メッセージを運ぶ言語としては数が少なすぎる。

卵子と精子に起因するDNAゲノム以外の所にタンパク質(メッセージ)の供給源があってもおかしくない。

必須アミノ酸、必須脂肪酸、いずれも私達自身と考えている「精子と卵子の受精したもの」に起因するゲノムでは作れないものである。

母親の胎盤から切り離されて子宮の外に放り出された瞬間にありとあらゆる細菌が入居し始める。

「双子の遺伝子」の中に実に生き生きと描写されている。

その文書を読んだときは、ちょっとノックアウトだった。

微調整するためにはもっと多くの細胞とのやり取りが必要である。

細胞はタンパク質を作り互いに影響を与えあっている。

糖鎖や脂質と結びついて様々なメッセージをとかの生命に渡しているという研究は面白い、ますます私達の体が謎だらけだと分かってくる。

DNAは部品で、ネジや釘、パッキンや接着剤やパテの役割をしているという考え方である。

DNAゲノムはけっして、全体の設計図ではない。

細胞の振る舞いを記述したものでしか無い。

そして遥かに想像を超えた数の単細胞生命が私達と共に行きていることが判明する。

そして遥かに多くのタンパク質(メッセージ)を作り、マンションに管理人(多細胞生物の意識)を操っているのだ。

生命の主体はマイクロバイオームなのだ。

多細胞生命(=真核細胞生命=もともとあるDNA(真核)とミトコンドリアとのキメラ)は単細胞生命から見たら奇形である。

自由に生きることも出来ず、「死」が予め決められた存在である。

あの映画(ブレードランナー)の「レプリカント」は私達なのだ。

細菌が自分たちの生きるコロニーをより住みやすくするために作り出したのだ。

マイクロバイオームが自分たちの生きる環境を整えるために生み出したキメラ=レプリカントこそが「動植物」の意味である。

マイクロバイオームという概念はあらゆるものをひっくり返す。

人間はなぜ死ぬのかなどという問いに真面目に「生命学者」が書いていたりするのを見るたびに失望した。

マイクロバイオームは、自分たちの生きる環境を整備するために動植物を利用している。

そもそも、菌類が植物の幹(リグニン)を分解するところから、食物連鎖は始まる。

細菌の存在なしには私たちは存在しないのである。

多細胞生命は、環境の変化を最低限にするためのコロニーである。

このコロニーは一定の温度、水分量、各種の栄養素を循環させて数多くの単細胞生命は生きている。

しかし、環境が変わり、もっと適応したコロニーが必要になる。

そのためには古いコロニーは一定のタイミングで破壊されなければならない。

また、恒常性を維持しきれなくなったコロニーは、破壊して、別なコロニーの材料にならなければならない。

マイクロバイオームは、コロニー生命(ヒチなどの動植物のことです)とDNAを共有して、変わり続ける環境に適応していくのである。

死は、その個体の意識にとっては悲劇であろう。

しかし、そのコロニーに生きる小さな生命にとっては、「マンションが古くなったから建て替える時期だな」程度のものでしか無い。

その古びたマンションの管理人(私達の意識のことですよ)にとっては思い出深いものだろうが、入居者にとっては不便なだけである。

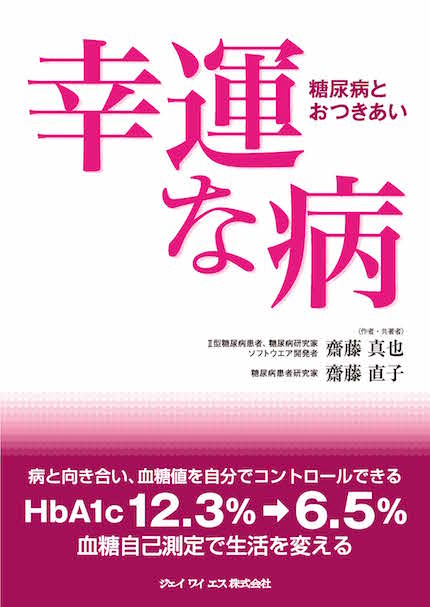

おお、幸運な病のP44-45に書かれているぞ!(笑)

中屋敷均さんの本は素晴らしい。インスパイアされる所が多かった。

- 作者: 中屋敷均

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2014/06/18

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: 中屋敷均

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2016/03/16

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (8件) を見る

エピジェネテックという観点は面白い。

この分野は、まだまだ違った物を見せえくれる。

- 作者: ネッサキャリー,中山潤一

- 出版社/メーカー: 丸善出版

- 発売日: 2016/04/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: ネッサキャリー,中山潤一

- 出版社/メーカー: 丸善出版

- 発売日: 2015/07/27

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (4件) を見る

細菌読んだ本では、「双子の遺伝子」が一番いい。

- 作者: ティム・スペクター,野中香方子

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2014/09/12

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (15件) を見る

====この項続く====

930382